古着が環境にやさしい理由👕

こんにちは!Redhurlのまさきです😁

毎日、古着を扱っていると、

- この服はどんな人いが着ていたんだろう?

- なぜ手放したんだろう?

など、いろいろな疑問が湧いてきます。

その一つに古着のリユース・リサイクル・リデュースが気になり記事しました!

「ファッションを愛するけれど、環境のことも気になる」

――そんな方にこそ知ってほしい、日本と世界で広がるサステナブルファッションの考え方と、私たちが今できることをまとめました。

ファッション産業と環境:いま何が問題か

服は、素材調達から製造、輸送、販売、使用、最終的な廃棄に至るまで、環境にさまざまな影響を与えます。

日本の環境省が最新の調査で明らかにしたことを見てみましょう。

製造~素材段階での負荷の大きさ

- 衣服の原材料(たとえばコットンなどの天然繊維)を育てるには大量の水が必要で、化学肥料を使うと土壌や水質汚染を引き起こすことがある。合成繊維(ポリエステル等)は石油資源を使い、製造時にCO₂を多く排出する。 環境省

- たとえば、環境省の報告によれば、服1枚あたりで排出されるCO₂や消費される水の量はかなりのもの。製造〜流通〜販売に至るまでのプロセスが長く、サプライチェーンが複雑な分、どの段階でどれだけの負荷がかかっているかを正確に把握するのは容易ではありません。 環境省

消費サイクルの短さと大量廃棄

- 近年、衣服一枚あたりの価格は下がってきており、供給数は増加しているものの、人々が衣服を手放す頻度は高まっています。買ってもあまり着られずに処分される衣服が多いというデータも。 環境省

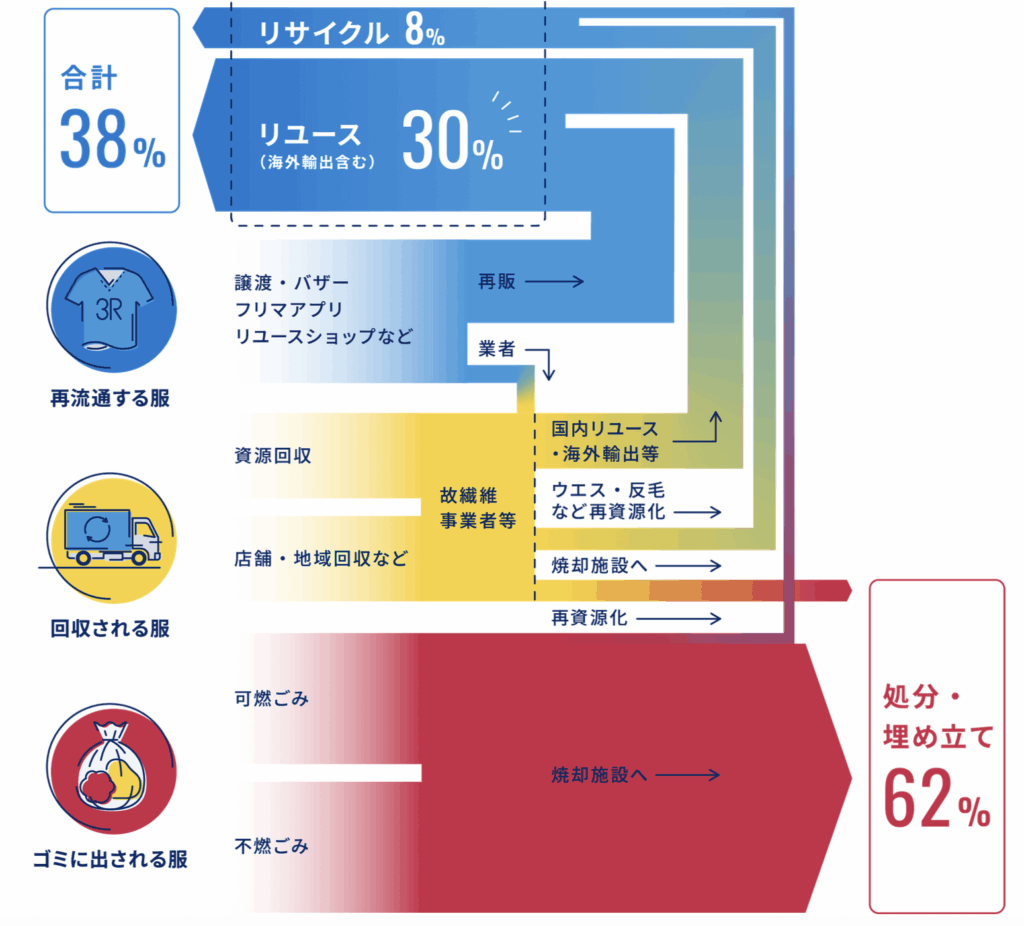

- 日本では、年間で家庭から手放される衣類のうち、リユース・リサイクルされる衣類は38%ほど。一方で約62%は、可燃ごみ・不燃ごみとして焼却または埋め立てられています。 環境省

3R(リユース・リサイクル・リデュース)の現状

- 「使わなくなった服」の行方を見ると、古着として売る/譲る/寄付する/地域で回収する…などの手段がありますが、それらによる再利用・資源回収率はまだ十分とは言えません。 約6割が廃棄されている状況。 環境省

- 服そのものの使われ方(利用率)も問題で、「買ったけどあまり着なかった」「クローゼットにしまわれたまま」の服の数が、1人あたり年間数着〜十数着ある、というデータがあります。 環境省

◾️古着はどれに当てはなるのか? - リデュース(Reduce):

- 意味::使い終わったものを捨てずに、そのままの状態で繰り返し使うこと。

- 古着への当てはめ方::着なくなった服を寄付する、買取ショップに持ち込む、フリマアプリで販売する、リメイクして別の用途に使うなどが該当。

- リユース(Reuse):

- 意味::使い終わったものを捨てずに、そのままの状態で繰り返し使うこと。

- 古着への当てはめ方::着なくなった服を寄付する、買取ショップに持ち込む、フリマアプリで販売する、リメイクして別の用途に使うなどが該当。

- リサイクル(Recycle):

- 意味::使い終わったものを捨てずに、そのままの状態で繰り返し使うこと。

- 古着への当てはめ方::着なくなった服を寄付する、買取ショップに持ち込む、フリマアプリで販売する、リメイクして別の用途に使うなどが該当。

サステナブルファッションへの関心・意識の変化

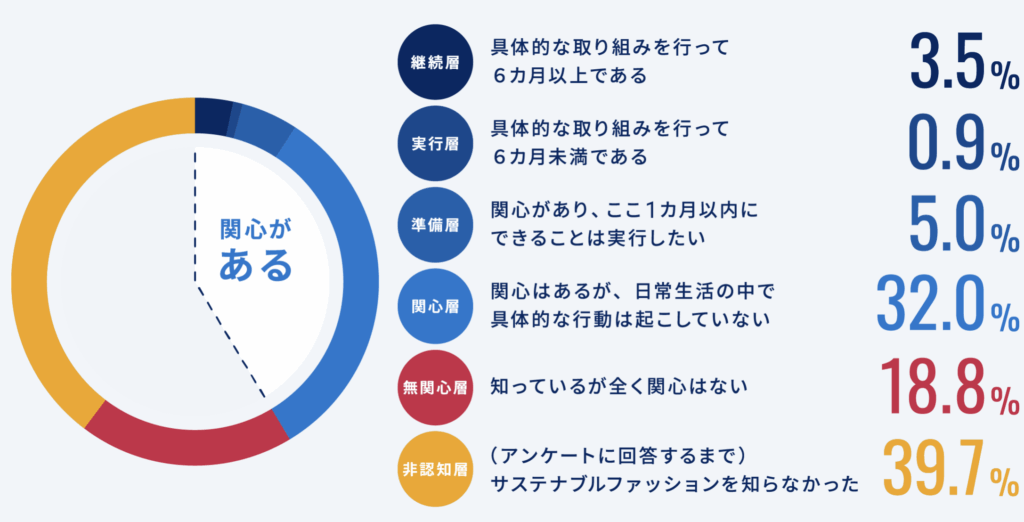

環境省の調査によると、多くの人がサステナブルファッションに興味を持っており、「関心層」「準備層」「実行層」など、関わり方に幅があります。

- 相当に多くの人が「名前は聞いたことがある」「関心はある」段階にいる。 環境省

- 少なくとも「生活のなかでできる具体的な取り組みを行いたい」と考えている人の割合も一定数あり、情報や選択肢が整えば行動に移したいという声が多いことがわかります。 環境省

- 具体的には、「服を捨てるときに回収しやすくしてほしい」「物の使い方を見直したい」「服の作られ方や素材について知りたい」という声が、消費者側から強く出てきているということです。 環境省

このような背景から、「サステナブルファッション」は単なる流行ではなく、消費者・企業・政策の三者が関わるべき半ば社会的な潮流になってきています。

私たちが今、できること

では、私たち一人ひとりが「サステナブルな服の選び方」にどう取り組めるか。

環境省が示している、比較的始めやすく実効性のあるアクションを整理します。

購入時の選択

- 良い素材を選ぶ(長く使える繊維・染色が耐久性があるものなど)

- 適量購入:流行に流されて大量に買いすぎないこと、ワードローブと相談して必要なものを絞ること

- 素材・製造過程に配慮された商品を選ぶこと。たとえば、裁縫・縫製の品質、環境に配慮された染色・染料、単一素材(モノマテリアル)の製品など

利用中のケア

- 洗濯・保管を丁寧にすることで服の寿命を伸ばす(たとえば洗濯頻度を抑える、適切な洗い方・陰干しなど)

- 頻繁に着まわすことで、衣服1枚あたりの使用回数を増やす

- 修繕・リペアを行う(ボタンがとれた・ほつれた場合などできる限り直しながら使う)

手放すとき・その後のリユース・リサイクル

- フリマアプリ/古着屋/譲渡/寄付などを活用する

- 衣類回収ボックス/自治体のリサイクル制度を利用する

- アップサイクルサービス、素材を分解しやすい商品設計をしているブランドのものを選ぶ

企業・政策の取り組み

家庭だけでなく、ブランドや政府・自治体も動き始めています。

国内政策の動向

- 日本では「サーキュラー型ファッション」の推進が政策課題のひとつになっている。資源循環やリサイクル促進、環境基準を持った製品設計などが政策の中で議論されている。 環境省

- 環境省が調査を行い、消費者意識・実際の消費・廃棄物の流れなどを可視化している。これにより政策立案・企業の行動方針にも影響を与えている。 環境省

良い事例・ブランドの取り組み

- 製造工程で環境負荷を減らすために色落ちしにくい染色、ほつれにくい縫製、素材の選定、分解しやすい構造設計などを取り入れるブランドが出てきている。 環境省

- また、企業の連携組織(例:ジャパンサステナブルファッションアライアンス JSFA)などが設立され、2050年の“ファッションロスゼロ”や“カーボンニュートラル”実現を目指す動きが進んでいる。 環境省

なぜ「今」サステナブルファッションなのか

- 気候変動・資源枯渇などの環境問題が世界規模で深刻化し、それがファッション産業にも無視できない影響を及ぼしている

- 消費者の意識が変化しつつあり、環境への配慮を基準に商品の選択をする層が増えている

- 技術(リサイクル素材・トレーサビリティ・透明性など)が進化し、「サステナブル」であることが付加価値となるブランドも増えてきている

まとめ:私たち一人ひとりができること

- 服を買う前に考える

「この服は本当に自分にとって必要か?」

「素材や作りは長く使えるか?」 - 今持っている服を大切に使う

手入れ、着回し、修繕などで寿命を延ばす - 手放すときには再利用・リサイクルを優先する

捨てる前に古着屋や寄付、回収ボックスなど利用する - 情報を問い続ける

ブランドの環境配慮、生産過程、廃棄処理の方法などをチェックし、選択肢を増やす

サステナブルファッションは、私たち個人の選択が集まることで社会全体に広がっていきます。服を「ただ消費する」のではなく、「資源を大切にする」ものと考えること。その意識が、これからのファッションを変えていく第一歩になるはずです。

Red Hurl 🔗 ショップ・ブログ案内

base-shop

https://redhurl.theshop.jp

mercari-shop

https://jp.mercari.com/user/profile/968404827

blog-redhurl

https://redhurl.com

コメント